こんにちは。アフタースクールクローバーキッズ学芸大学です!

今回は、今回は3時間目のプログラムとして「スノードーム」を作りました!

「スノードーム」とは、透明な容器の中でちらちらと雪が舞う姿を見ることが出来る置物のことを言います。

今回は、子ども達が投げたり、落としても安心なペットボトルを容器として使ったり、壊れにくいガラスのビンを使って、スノードームを作りました。続いて作り方をご紹介します。

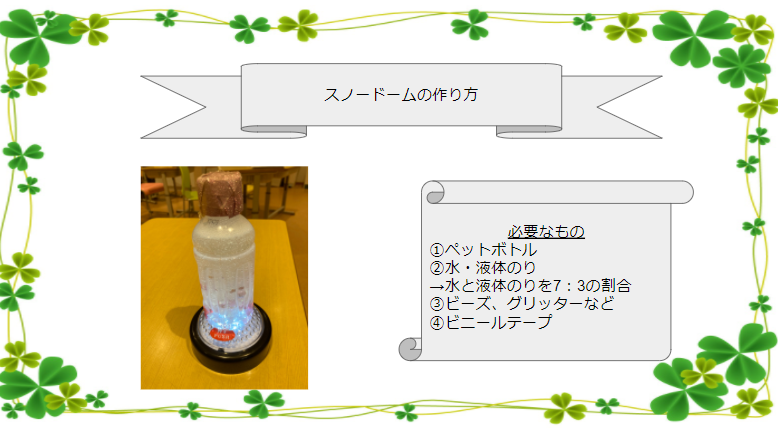

スノードームの作り方

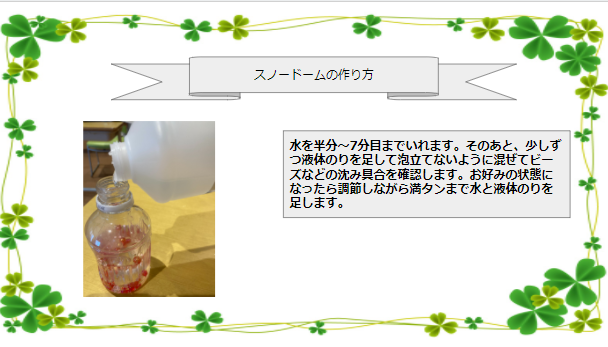

スノードームの作り方です。水と洗濯のり、ビーズやグリッターなどが必要です。これらは100均ですべてそろえることが出来ます。次に作り方です。

これでスノードームの出来上がりです!

参考:スノードーム

子ども達も思い思いに好きな色を入れてオリジナルのスノードームを作ってくれました!

好きなキャラクターの色を思い浮かべてその世界観を表現してくれる子ども達。

たくさんの色を使いたいけれど我慢をする子ども達。

キレイに作ってお母さんにあげたいんだとお母さんの好きな色を思い浮かべて色を選んでいる子。

たくさんの子ども達の一面を見ることが出来て私も嬉しかったです。

スノードームの療育のねらい

今回のスノードームのプログラムで療育的視点で意識したことは2つあります。

1つめは、手先の巧緻性を高める経験をすることです。

ペットボトルや瓶にグリッターを入れてもらう際、小さいスプーンでグリッターをすくって入れてもらっています。キラキラをすくう動作、ペットボトルなどの入れ物に入れる動作を通して、手先の巧緻性を養います。また、ビーズを掴んで入れる動作、指先でビーズを掴んで入れる動作も手先の巧緻性を養うことが出来ます。

2つめは、水や洗濯のりを注ぐ経験です。

水や洗濯のりをを注ぐ経験を通して、ペットボトル等の容器の大きさに合わせて、力をコントロールして水や洗濯のりを注ぐ経験が出来ます。

力のコントロールが苦手なお子さんは、タッチしたつもりでも強くたたいてしまったと周囲から誤解されたり、力が強すぎるためつかもうとした物をつぶしてしまうケースもありそうです。

ものを注ぐことで力のコントロールをする機会を経て、力のコントロールが少しずつ出来るようになるのではと考えています。

実際に作ったスノードームを、眺めたり光に当てたりして楽しんでいる子ども達もいたり、

「明日もやらないの?明日もやりたい」と言ってくれる子どももたくさんいました。

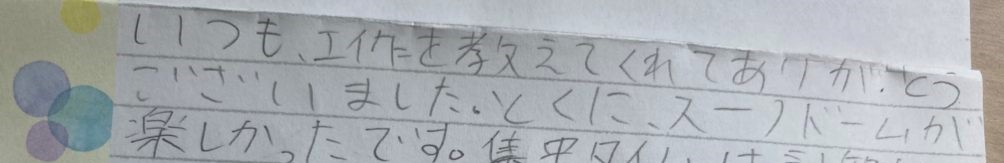

実際にスタッフに「スノードームの工作が一番楽しかった!」と話してくれる子もいました。

スタッフ側も子ども達の個性がたくさん見られ非常に楽しくプログラムを行なえました。

アフタースクールクローバーキッズ学芸大学前では、子ども達の「できた!」という気持ちを大切にこれからも、普段の活動や遊びの中で子ども達の自己肯定感を育んでいけたらと思っています。

コメントを残す